問題

排水配管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

| 1. | 間接排水管の配管長が、1,500mmを超える場合は、悪臭防止のために機器・装置に近接してトラップを設ける。 | ||

| 2. | 管径65mmの排水横管の最小勾配は、1/50である。 | ||

| 3. | 雨水排水ますの流出管は、流入管よりも管底を10mm程度下げて設置する。 | ||

| 4. | 排水立て管のオフセット部の上下600mm以内に、排水横枝管を設けてはならない。 | ||

| 5. | 伸頂通気方式の排水横主管の水平曲がりは、排水立て管の底部より3m以内に設けてはならない。 |

解答と解説動画

正解は(3)

1.間接排水管の配管長が、1,500mmを超える場合は、悪臭防止のために機器・装置に近接してトラップを設ける。

→正しい

間接排水管が長くなると、臭気が逆流しやすくなるため、機器の近くにトラップを設けて封水を確保することが望ましいです。

2.管径65mmの排水横管の最小勾配は、1/50である。

→正しい

「排水横管の管径と最小勾配」とは、排水をスムーズに流すために必要な管の太さ(直径)と、傾ける角度(勾配)に関する基準です。例えば「1/100の勾配」とは、1メートル進むごとに1cmの高さの差をつけるという意味です。

管径65mmの排水横管の場合、最小勾配は1/50とされています。

なお、排水横管が水平すぎると、水が流れずに溜まってしまい、詰まりや悪臭の原因になります。また、逆に勾配をつけすぎると、水だけ先に流れて汚物が残ってしまうことも。そこで、管の太さ(管径)ごとに適切な「最小勾配」が決められています。

その他の管径に対する最小勾配は以下の通りです。(全て暗記)

| 管径 | 最小勾配 |

|---|---|

| 65[mm]以下 | 1/50 |

| 75、100[mm] | 1/100 |

| 125[mm] | 1/150 |

| 150、200、250、300[mm] | 1/200 |

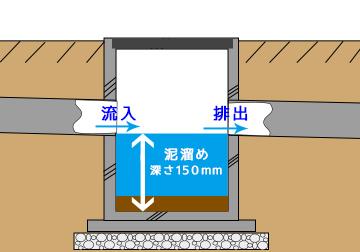

3.雨水排水ますの流出管は、流入管よりも管底を10mm程度下げて設置する。

→不適当

雨水ますの流出管は、流入管よりも管底を20mm程度下げて設置します。雨水ますについては以下の画像参照。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイかなり10㎜⇒20㎜という微妙な差なので、個人的には意地悪な問題だなと思いました。数値は完璧に暗記しないといけませんね。

4.排水立て管のオフセット部の上下600mm以内に、排水横枝管を設けてはならない。

→正しい

排水立て管のオフセット部では流速が乱れやすいです。そのため横枝管からの排水を妨害する可能性があるため上下600mm以内に排水横枝管を接続するのは避けるべきとされています。

5.伸頂通気方式の排水横主管の水平曲がりは、排水立て管の底部より3m以内に設けてはならない。

→正しい

排水立て管の直下で急激な方向転換があると、通気不良や排水障害が起きやすくなります。伸頂通気方式では、立て管の底部から少なくとも3m以上離して水平曲がりを設けることが推奨されています。

伸頂通気方式とは、下図のように、専用の通気管を設けずに排水立管からそのまま通気管が伸びている方式のことです。

shin-1024x742.png)

解説動画

コメント