問題

建築物の基礎構造と地盤に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

| 1. | 液状化現象は、埋立地や砂質地盤等で生じやすい。 | ||

| 2. | 砂質地盤の長期に生じる力に対する許容応力度は、粘土質地盤より小さい。 | ||

| 3. | べた基礎は、地耐力が弱いところに用いられることが多い。 | ||

| 4. | 地盤のうち、第3紀層は土丹層とも呼ばれる。 | ||

| 5. | 地業は、基礎スラブより下に設けた割ぐり石、捨てコンクリート等の部分をいう。 |

解答と解説動画

正解は(2)

1.液状化現象は、埋立地や砂質地盤等で生じやすい。

→正しい

液状化は、緩い砂地盤で地震動により地下水が噴き上がり、地盤が一時的に液体状になる現象であり、特に海岸沿いの埋立地や低地部の砂質土壌で起こりやすいです。

2.砂質地盤の長期に生じる力に対する許容応力度は、粘土質地盤より小さい。

→不適当

一般に、砂質地盤のほうが粘土質地盤よりも長期許容応力度(支持力)は大きいです。

3.べた基礎は、地耐力が弱いところに用いられることが多い。

→正しい

べた基礎は、建物の荷重を面で分散して地盤に伝えるため、地耐力があまり高くない(弱い)地盤に多く採用されます。

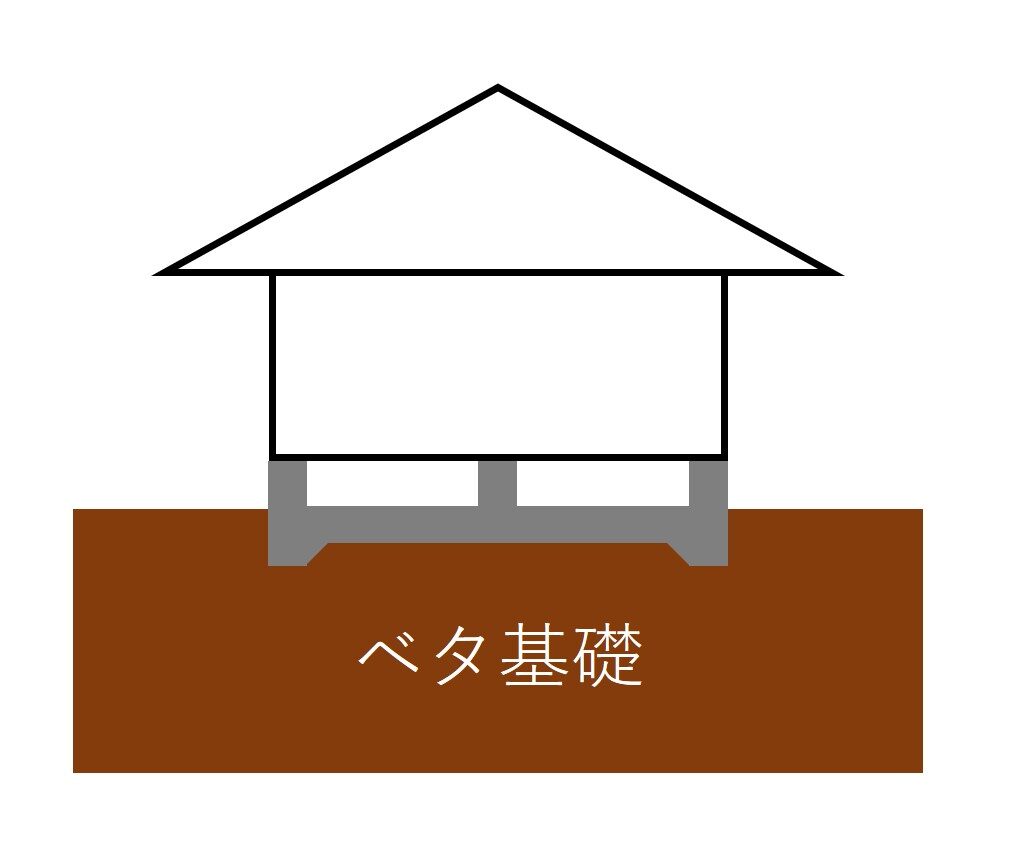

基礎とは以下の画像みたいなもので、建物全体を支え、その荷重を地盤に伝えるための構造体のことです。建物の土台となり、地震や風などの外力から建物を守る役割も担っています。

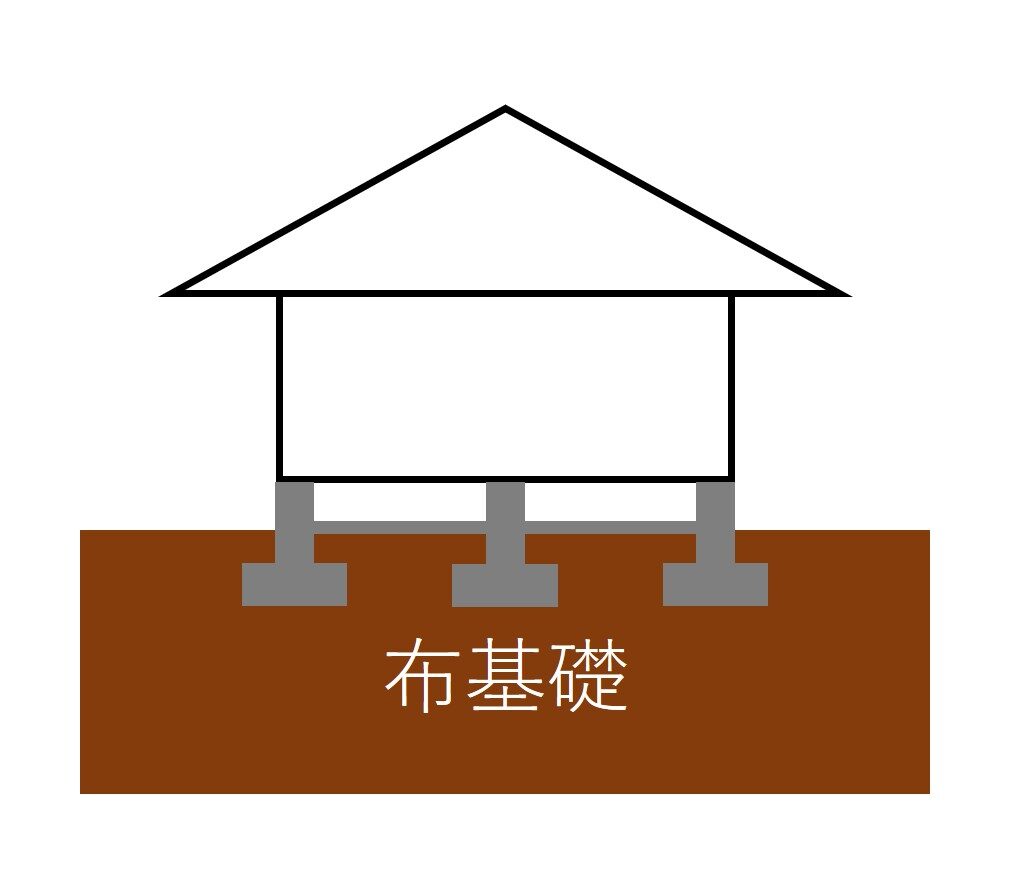

この問題では関係無いですが、布基礎というものもありますのでセットで特徴を覚えてください。

4.地盤のうち、第3紀層は土丹層とも呼ばれる。

→正しい

第3紀層は、風化して硬くなった層のことで「土丹層」と呼ばれることがあります。

以下は、ビル管理士試験で出題される地層とその特徴です。

- 沖積層:最も新しい地層で軟弱。地耐力が小さく、液状化に注意。

- 洪積層:中程度に古く、比較的安定。住宅地に適する。

- 第三紀層:最も古く、非常に安定。杭基礎の支持層に利用される。土丹層とも呼ばれる。

5.地業は、基礎スラブより下に設けた割ぐり石、捨てコンクリート等の部分をいう。

→正しい

地業(じぎょう)とは、基礎構造物の直下の地盤を補強・整形するために設けられる部分で、割ぐり石、捨てコン、砂、砕石等で構成される。基礎の支持性と安定性を高める役割があります。

.webp)

出典:タイセーハウジング

解説動画

コメント