問題

建築物の荷重又は構造力学に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

| 1. | 床の構造計算をする場合の積載荷重は、地震力を計算する場合の積載荷重より大きく設定されている。 | ||

| 2. | 土圧や水圧は、常時荷重に分類されている。 | ||

| 3. | 反力は、建築物に荷重が作用した場合、作用荷重に対応して支点に生じる力である。 | ||

| 4. | せん断力は、部材内の任意の面に作用して、面をずれさせるように作用する力である。 | ||

| 5. | 等分布荷重の作用する片持支持梁のせん断力は、梁中央で最も大きい。 |

回答

正解は(5)

1.床の構造計算をする場合の積載荷重は、地震力を計算する場合の積載荷重より大きく設定されている。

→正しい

床の耐久性を計算するときに使う荷重は、普段の荷物や人の重さに安全を見込んで大きめに設定します。一方、地震で建物が揺れる場合の計算では、床にある荷物や人の全部が揺れに影響するわけではないので、床用の荷重より小さく設定されます。

つまり、床の構造計算用の荷重は、地震計算用の荷重より大きい、ということです。

2.土圧や水圧は、常時荷重に分類されている。

→正しい

土圧や水圧は建物に恒常的に作用する荷重であり、常時荷重として扱います。

3.反力は、建築物に荷重が作用した場合、作用荷重に対応して支点に生じる力である。

→正しい

支点で生じる反力は、荷重に対して構造がつり合うために発生する力です。

例えば、床に人や家具が乗ると、その重さ(荷重)が床にかかります。この荷重は梁や柱に伝わり、柱や壁が床の重さを支えるために生じる力が反力です。

4.せん断力は、部材内の任意の面に作用して、面をずれさせるように作用する力である。

→正しい

せん断力とは、物体にズレを生じさせる力であり、ハサミで物を切る時やボルトが横方向にずらされる時などに働く力です。

5.等分布荷重の作用する片持支持梁のせん断力は、梁中央で最も大きい。

→不適当

片持ち梁では、等分布荷重に対するせん断力は支持点(根元)で最大となり、先端に向かうほど小さくなります。

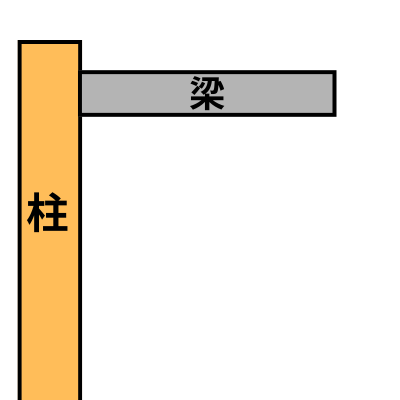

以下の画像が「片持支持梁」です。上から梁全体に均等に力をかけた場合、せん断力は支持点(柱と梁の付け根)で最も大きくなります。

コメント