問題

建築物の基礎構造と地盤に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

| 1. | 異種の基礎構法の併用は、原則として禁止されている。 | ||

| 2. | 沖積層の地耐力は、第三紀層に比べて大きい。 | ||

| 3. | 液状化は、埋立地や砂質地盤などで生じやすい。 | ||

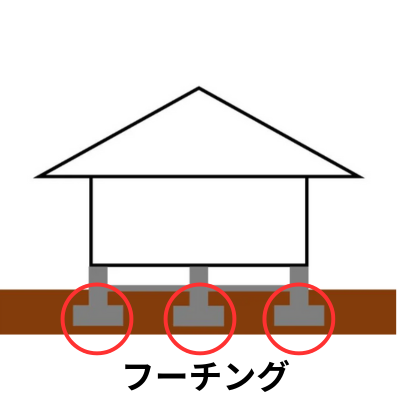

| 4. | フーチングは、柱又は壁を支える鉄筋コンクリートの基礎の広がり部分をいう。 | ||

| 5. | 地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の2倍とする。 |

回答

正解は(2)

1.異種の基礎構法の併用は、原則として禁止されている。

→正しい

異なる基礎形式を同じ建物内で組み合わせることは、沈下の差や構造的問題が生じやすく、原則として避けることが望ましいとされています。

2.沖積層の地耐力は、第三紀層に比べて大きい。

→不適当

沖積層は比較的新しい地層で砂や粘土などからなることが多く、第三紀層(古い地層)に比べて地耐力は低い場合が一般的です。以下の関係は覚えておきましょう。

- 沖積層:最も新しい地層で軟弱。地耐力が小さく、液状化に注意。

- 洪積層:中程度に古く、比較的安定。住宅地に適する。

- 第三紀層:最も古く、非常に安定。杭基礎の支持層に利用される。土丹層とも呼ばれる。

3.液状化は、埋立地や砂質地盤などで生じやすい。

→正しい

液状化は、緩い砂地盤で地震動により地下水が噴き上がり、地盤が一時的に液体状になる現象であり、特に海岸沿いの埋立地や低地部の砂質土壌で起こりやすいです。

4.フーチングは、柱又は壁を支える鉄筋コンクリートの基礎の広がり部分をいう。

→正しい

フーチングとは、柱や壁の下に配置する広がった基礎部分で、荷重を地盤に分散させる役割を持ちます。

5.地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の2倍とする。

→正しい

短期荷重(地震力や風圧力など)に対する許容応力度は、長期荷重(建物の自重や家具の重さなど)に対する許容応力度よりも大きく設定されるのが一般的で、通常は約2倍として設計されます。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ短期的にかかる荷重は地盤が耐えられる力が大きいので安心ですが、長期間かかる荷重は地盤がだんだん沈みやすいので、耐えられる力を小さく見積もって(厳しく)設計しなくてはいけません。

コメント