建築物の構造は、使用する主要な材料によっていくつかの種類に分類されます。ここでは、代表的な構造形式を材料別に紹介します。

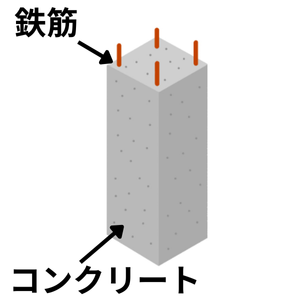

鉄筋コンクリート構造(RC造)

鉄筋コンクリート構造(RC構造)とは、建物の主要な構造部分を鉄筋とコンクリートを組み合わせて造る構造形式で、耐火性、耐久性が強いという特徴があります。

コンクリートは圧縮に強く耐火性に優れていますが引張力(引っ張る力)に弱いです。また、鉄筋は引張力に強いですが、圧縮や熱に弱く錆びやすいです。

そこで鉄筋コンクリート構造では、この2つを組み合わせることにより、それぞれの長所を残しつつ短所を補えるようにしています。

具体的には、鉄筋はコンクリートで覆われることで、錆びや熱から守られています。また、鉄筋の引張力に対する強さのおかげで、コンクリートはひび割れなどによる破壊が起きにくくなります。

さらに、コンクリートと鉄筋の線膨張係数(温度上昇による物体の変化)が等しいことも重要で、線膨張係数が違うと鉄筋の変形によってコンクリートが壊れてしまいます。

柱や梁に使われる鉄筋の役割

柱や梁に使われる鉄筋には、配置される場所によって役割があり個別の名称がついています。試験ではこの部分が出題されるため全て暗記しなくてはいけません。

まずは下記の画像に記載されている、それぞれの名称と使用場所を覚えてください。(かぶり厚さは後ほど説明するのでスルー)

-1.jpg)

特徴は以下の通りです。

- 梁の主筋

- 梁に対して平行に配置される太い鉄筋。

- 曲げモーメント(物体を曲げようとする力)に対して抵抗する。

- 梁のあばら筋

- 梁の主筋に対して135°以上曲げて定着させる。

- せん断力(物体をずらすように働く力)に対して抵抗する。

- 柱の主筋

- 柱に対して平行に4本以上配置する太い鉄筋

- 曲げモーメント(物体を曲げようとする力)に対して抵抗する。

- 柱の帯筋

- 主筋に直角となるように配置する。

- せん断力(物体をずらすように働く力)に対して抵抗する。

- 帯筋の径は6mm以上

- 帯筋比は0.2%以上(帯筋比:コンクリート柱断面に対する帯筋量の割合)

- それぞれの帯筋の間隔は10cm以下

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ

鉄筋を覆うコンクリートの厚さのことを、「かぶり厚さ」といい、具体的にはコンクリート表面から鉄筋の表面までの距離を指します。

かぶり厚さがあることで、鉄筋が錆びるのを防ぎ、コンクリートの耐久性や強度を確保しています。

建築基準法施行令では、部位によってかぶり厚さが定められています。

| 部位 | かぶり厚さ |

|---|---|

| 耐力壁以外の壁、床 | 2cm以上 |

| 耐力壁、柱、梁 | 3cm以上 |

| 直接土に接する壁、柱、梁、床、布基礎の立ち上がり | 4cm以上 |

| 基礎 | 6cm以上 |

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ直接土に接する壁、柱、梁、床、布基礎の立ち上がりの4㎝以上が頻出なので、これだけでも覚えておきましょう。

プレキャスト工法

鉄筋コンクリート構造は、現場で鉄筋を組みコンクリートを型枠に流し込んで固めるため工程が複雑になります。

また、工事は天候にも左右されるため工期が長くなりがちです。その問題を解消するためにプレキャスト工法が用いられることがあります。

プレキャスト工法とは、あらかじめ工場で鉄筋コンクリートの部材を作成しておき、その部材を現地に運んで組みたてる工法です。

これによって品質の安定、工期短縮、現場作業の省力化といったメリットがあります。

.jpg)

出典:太洋コンクリート

鉄筋の種類

鉄筋には種類があり、丸鋼は「SR」、異形棒鋼は「SD」と表記されています。

以下の写真、左が丸棒、右が異形棒鋼です。異形棒鋼は表面に突起があるため、コンクリートの付着性が高いです。

その他の知識

最後に試験で出題されたことがある知識を簡単に紹介します。

- 梁に設けられた設備配管のための開孔部の径は、一般に梁せいの1/3以下としなければいけません。梁せいとは、梁の高さのことで、下面から上面までの高さを指す建築用語。

- 中性化している部分のコンクリート表面からの距離を中性化深さといいます。中性化とは、コンクリート中のアルカリ成分が、空気中の二酸化炭素などによって中性付近に変化する現象です。この中性化が進むと、鉄筋を保護しているアルカリ性が失われ、鉄筋が腐食しやすくなるため、コンクリートの劣化を進行させる要因となる。

- 鉄筋コンクリート構造の店舗建築の法定耐用年数は39年。

- 鉄筋コンクリート構造の事務所建築の法定耐用年数は50年。

- モルタルは砂、セメント、水を練り混ぜたもの。

- コンクリートは砂、砂利、セメント、水を混合し練り混ぜて固めたもの。

- セメントペーストは水とセメントを練り混ぜたもの。

- 混和材料は、コンクリートの性質を改良するためのものとして使われる。

- 柱の小径(柱の断面の短辺方向の寸法)は、構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする。

- コンクリートの打設間隔が長くなると、先に打ったコンクリートが硬化し、後から打ったコンクリートと一体化しにくくなり、コールドジョイントが発生しやすくなる。これによって強度低下やひび割れの原因となる。

鉄骨構造(S造)

鉄骨構造(S構造)とは、建物の主要な構造部分を鋼材で造る構造形式で、工期が短いこと、じん性に富むため地震に強いといった特徴があります。また、鉄筋コンクリート構造と比べて解体も容易です。

なお、弱点としては、耐火性や耐食性には乏しいことが挙げられます。

以下の画像のように、鉄骨を組み合わせて構造物を造ります。

鋼材の特徴

試験で出題されたことがる鋼材の特徴をまとめています。

- 鋼材の強度は温度上昇とともに低下し、1,000℃でほとんど零となる。

- 鋼材は耐食性に乏しいため、防錆処理が必要。

- 鋼材は、炭素量が増すと硬さは増加するが、じん性が低下するため脆くなり、溶接性も低下する。

- 鋼材の降伏比とは、降伏強さ/引張強さで表す。

降伏比が小さい材料は、塑性変形能力が高く、地震などのエネルギーを吸収する能力(粘り)に優れており、壊れにくい性質がある。逆に降伏比が大きい材料は、降伏すると余裕なく破断に至ることが多く、地震時には脆性的な破壊を起こしやすい。

※降伏比が小さい(粘り強い)ことをじん性に優れると表現する。 - 軟鋼の炭素量は0.12~0.30%である。

- 鋼材の耐火被覆工法には、吹付け工法、巻付け工法、成形板張り工法等がある。

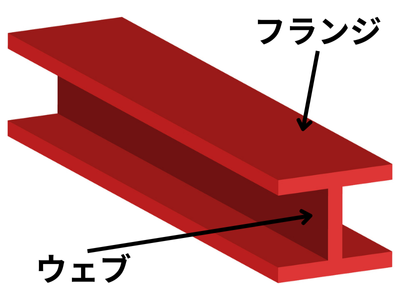

鋼材の種類

鉄骨構造で使用される鋼材には、形鋼、平鋼、鋼板等の種類があります。(以下の画像参照)

.jpg)

出典:愛知製鋼

.jpg)

出典:愛知製鋼

出典:愛知製鋼

梁に使用されるH形鋼のウェブは主にせん断力に対して抵抗し、フランジは曲げモーメントに対して抵抗します。

また、床部分には、波状薄鋼板のデッキプレートなどが用いられます。

-1024x724.jpg)

出典:JFE建材

鋼材の接合方法

鉄骨構造では、鋼材の接合方法にいくつか種類がありますがボルト接合だけ覚えればOKです。

- ボルト接合(接合方法の主流)

- ボルト接合とは部材に開けた穴にボルトを通し、反対側からナットで固定して部材を接合する方法

- 実際の現場では高力ボルトが多く用いられる

- 高力ボルトは摩擦抵抗で力を伝達する

- 高力ボルトの締付け長さは、接合される鋼板の板厚の総和をいう

- 高力ボルト接合の締め付け時の余長は、ねじ山3以上とする

- スタッドボルトは、鉄骨梁とコンクリートスラブを緊結した合成梁に使用する

- 溶接接合(試験ではほぼ出題されていないため気にしないでOK)

- 熱や圧力などを用いて金属同士を溶かし、一体化させて接合する方法

- 一般にアーク溶接が用いられる

- 溶接断面の形式には、突合せ溶接、すみ肉溶接、部分溶込み溶接等がある

- リベット接合(試験では出題されていないため気にしないでOK)

- 円筒状のリベットを材料に通し、その先端をつぶして部材同士を固定する接合方法

.jpg)

出典:ダイヘンスタッド

鉄骨構造は、部材の接合によりラーメン構造、トラス構造等に大別できます。

- ラーメン構造

「曲げモーメント」「せん断力」「軸方向力」という三つの主要な応力が同時に部材に生じる、剛接合による四角形フレーム構造であり、設計の自由度が高いところが特徴です。 - トラス構造

トラス構造は、三角形の骨組みを基本単位として構成された構造で、各部材は軸方向力(引張力または圧縮力)のみに抵抗することを前提としています。梁の代わりに使われることも多く、橋や大空間の屋根などに適用されます。

部材の接合はピン接合(ヒンジ接合)が原則とされ、曲げモーメントが発生しないため、構造的に軽くて強いのが特徴です。また、部材数を抑えながら長いスパンを確保できる利点もあります。

.png)

.png)

鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)構造は、鉄骨で建物躯体の骨組みを作り、その周りに鉄筋を組み、コンクリートを流し込んで一体化させる工法です。鉄骨(S造)のしなやかさと鉄筋コンクリート(RC造)の耐久性・耐火性を兼ね備え、耐震性、耐火性、遮音性、耐久性に優れるため、高層・超高層マンションや大規模な建築物に多く採用されます。

一方で、工程が複雑でコストがかかり、工期も長くなる傾向があります。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ試験では出題されないので覚えてなくてもいいです。

木構造

建物の主要な構造部分(柱、梁など)に木材を用いた構造形式のことです。一般住宅に用いらてる工法で、在来工法、プレハブ工法、木造枠組壁工法(ツーバイフォー方式)等があります。

試験では木構造の知識はほとんど出題されませんが、木造住宅の法定耐用年数が22年であることは覚えておくと良いです。

コメント