ボイラは、油やガス、電気などをエネルギーとして水を加熱し、蒸気や温水を作り出す装置のことで、ビルの中では主に給湯や暖房の用途で使用されています。

ビル管理士の試験においては、ボイラの種類や特徴などが出題されていますので、ここでは過去に出題された知識について最低限の情報を紹介します。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイテキストや他のサイトだとボイラの詳細な情報まで掲載していますが、ここでは過去問に出題された知識を中心に紹介します。

ボイラの種類と特徴

ボイラには構造や材質によって分類がありますので、ここではその特徴を紹介します。

炉筒煙管ボイラ

炉筒煙管ボイラは、直径の大きな横型ドラムを本体とし、燃焼室や煙管群でドラム内の水を加熱することで、中・高温水、蒸気を作ります。保有水量が多く、負荷の変動(大量のお湯を使うなど)に対して強いという特徴があります。病院・ホテル等で多く採用されています。

ビル管理士試験では気にしなくてもいいですが、炉筒だけの「炉筒ボイラ」や煙管だけの「煙管ボイラ」も存在します。

.jpg)

出典:岩谷産業

ヘタ・レイ

ヘタ・レイボイラ本体自体がドラム(水が入っているタンク)になっており、その中に燃焼室や煙管が内蔵されています。これによって効率的にドラム内の水を加熱することができます。

水管ボイラ

水管ボイラは上部と下部のドラムを多数の水管壁でつないだ構造のボイラで、 燃焼ガスで水管を温めることにより蒸気を発生させます。

ボイラ内の水の循環方法には、熱による自然対流で循環させる方式「自然循環式」と、ポンプなどを使った「強制循環式」があります。

伝熱面積が大きく、短時間で高圧で大容量・蒸気をつくりだすことができます。

.jpg)

出典:岩谷産業

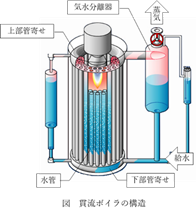

貫流ボイラ

貫流ボイラは、水管壁に囲まれた燃焼室及び水管群からなる対流伝熱面で構成されるボイラで、水管内通る水を加熱し蒸気を作ります。ドラムを持たないため保有水量が少なく短時間で立ち上がり、機器本体もコンパクトになっています。

出典:サムソン

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ水が通る水管を加熱することで、温水や蒸気を作るというシンプルな構造になっています。

鋳鉄製ボイラ

鋳鉄製ボイラとは、複数の鋳鉄製の「セクション」と呼ばれる部品を組み合わせた、低温水や蒸気を作るボイラです。主に ビルなどの暖房用や給湯用の熱源に用いられ、耐食性に優れている点が特徴です。

鋳鉄製のセクション内部の清掃が難しいため、スケール(湯あか)防止のため装置系を密閉系で設計・使用します。

なお、鋳鉄は強度が弱いため高温・高圧・大規模のものは製作できません。

.jpg)

出典:前田鉄工所

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ鋳鉄製ボイラは覚えることが多いですね。

その他ボイラに関する知識

蒸気ボイラと吸収冷凍機

空調の熱源として利用される吸収式冷凍機は、冷凍サイクルの過程で蒸気を使用します。病院、ホテル、工場などでは、空調だけでなく、消毒や洗濯、給湯などさまざまな用途で蒸気が必要とされます。

そのため、これらの施設では、ボイラで発生させた蒸気を空調とその他の用途に効率的に活用するため、ボイラと吸収式冷凍機を組み合わせたシステムが広く採用されています。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ上記の内容が難しかったら、病院、ホテル、工場では蒸気ボイラと吸収冷凍機を組み合わせて使ってるよって覚えておけばOKです。

ボイラの区分

ボイラは伝熱面積とゲージ圧力などにより、簡易ボイラ、小型ボイラ、ボイラに区分されています。

| 簡易ボイラ | 規模が非常に小さく、特別な資格が不要なボイラ。 ちなみに、簡易ボイラーという名称は法律で定められた正式なものではありません。 |

| 小型ボイラ | 簡易ボイラより大きく、取り扱いには特別教育が必要。 |

| ボイラ | 小型ボイラよりも大きなボイラで、取り扱いにはボイラー技士などの免許が必要。 |

細かい知識は覚えてなくてもいいので、こういう区分があるとだけおさえておけばOKです。

真空式温水発生機・無圧式温水発生機

真空式温水発生機・無圧式温水発生機はどちらも温水を作る装置ですが、労働安全衛生法のボイラに該当しないため取り扱いに資格は不要です。

- 真空式温水発生機:缶体内の圧力を下げて、水を100℃以下の低温で沸騰させて蒸発した熱媒水と、給水を熱交換させて温水を作る装置です。※真空=大気圧より低い

- 無圧式温水発生機:圧力をかけずに水を加熱し蒸気を作り、その蒸気と給水を熱交換させて温水を作る装置です。※無圧=大気圧

定期検査

ボイラや圧力容器は、労働安全衛生法で定期的な検査を実施するよう定められています。主な検査項目と頻度は以下の通りです。

| 定期自主検査 | 性能検査 | |

| 第1種圧力容器 | 1か月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |

| 第2種圧力容器 小型圧力容器 小型ボイラー | 1年以内ごとに1回 | 規定なし |

ヘタ・レイ

ヘタ・レイこれは出題頻度が高いので全部暗記しましょう。

コメント