問題

送風機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

| 1. | 軸流送風機は、空気が羽根車の中を軸方向から入り、軸方向へ抜ける。 | ||

| 2. | シロッコファンは、遠心式に分類される。 | ||

| 3. | ダンパの開度を変えると、送風系の抵抗曲線は変化する。 | ||

| 4. | 送風系の抵抗を大きくして風量を減少させると、空気の脈動により振動、騒音が発生し、不安定な運転状態となることがある。 | ||

| 5. | グラフの横軸に送風機の風量、縦軸に送風機静圧を表した送風機特性曲線は、原点を通る二次曲線となる。 |

解答と解説動画

正解は(5)

1.軸流送風機は、空気が羽根車の中を軸方向から入り、軸方向へ抜ける。

→正しい

軸流送風機は、羽根の回転軸と空気の流れが同じ方向(軸方向)になります。構造が簡単で、大風量・低静圧の用途(換気や排気)に向いています。

2.シロッコファンは、遠心式に分類される。

→正しい

シロッコファンは、多翼型の遠心送風機です。空気は軸方向から入り、羽根によって遠心力で90度向きを変えて径方向に吹き出されます。比較的高静圧を得られ、ダクト用に適しています。

3.ダンパの開度を変えると、送風系の抵抗曲線は変化する。

→正しい

ダンパを開閉することで、系統の圧力損失が変わる=抵抗曲線が変わることになります。抵抗曲線とは「風量に対する系統の必要静圧」を表したもので、送風機の運転点がこれに応じて変化します。

4.送風系の抵抗を大きくして風量を減少させると、空気の脈動により振動、騒音が発生し、不安定な運転状態となることがある。

→正しい

送風系の抵抗を大きくして風量を減少させると、送風機が「サージング(サージ)」という現象を起こすことがあります。

これは、送風機の風量や静圧が周期的に変動し、脈動・振動・騒音が発生して運転が不安定になる状態です。特に遠心送風機などでこの現象が起きやすく、運転点が送風機の性能限界を超えてしまうことが原因です。

そのため、実際の運転では送風機がサージング領域に入らないよう、適切な風量や抵抗で運転することが重要となります。

5.グラフの横軸に送風機の風量、縦軸に送風機静圧を表した送風機特性曲線は、原点を通る二次曲線となる。

→不適当

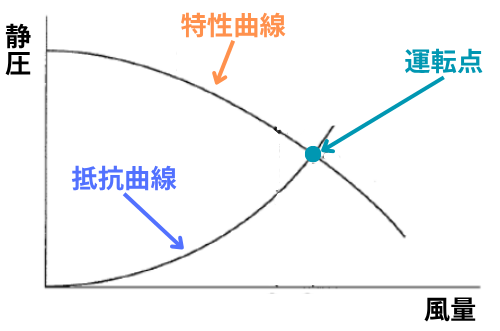

送風機の特性曲線は、回転数一定のもとで測定される実測値に基づいた曲線です。これは必ずしも原点(風量=0、静圧=0)を通るわけではなく、一般にカーブ形状の曲線となるが、理論的には回転数により異なるいくつかの曲線を持ちます。

一方、送風系(ダクトなど)の抵抗曲線は原点を通る二次曲線になるのが特徴です(抵抗=風量²に比例するため)。

以下の図は送風機の特性曲線と抵抗曲線です。特性曲線は原点0を通っていませんが、抵抗曲線は原点を取っていることがわかりますね。

ビル管理士試験に出題される各種送風機について

ビル管理士試験で出題される送風機は、軸流送風機、遠心送風機、斜流送風機、横流送風機の4種類です。主に風の進行方向について問われますので、以下の画像を参考に全て暗記しましょう。

-1-1024x341.png)

- 軸流送風機:空気が羽根車の中を軸方向から入り、軸方向に通り抜ける。

- 遠心送風機:空気が羽根車の中を軸方向から入り、径方向に通り抜ける。

- 斜流送風機:空気が軸方向から入り、軸に対して傾斜して通り抜ける。

- 横流送風機:空気が羽根車の外周の一部から入り、反対側の外周の一部へ通り抜ける。

送風機の分類

送風機はファンとブロワに分類される。それぞれの特徴は以下の通り。

- ファン

- 吐出圧力が低い(一般に9.8kPa未満)

- 大風量・低圧力で空気を送る

- 空気調和(エアコン、換気扇、一般ダクト送風など)で主に使われる

- ブロワ

- 吐出圧力が中程度(一般に9.8kPa以上)

- 中圧力・中風量で空気を送る

- ダクトが長い、抵抗が大きい場合や、局所排気、工場設備などで使われる

空気調和用途ではファンが主に用いられています。

その他おぼえておくべき知識

多翼送風機はシロッコファンとも呼ばれ、遠心式送風機に分類される。

ベーン型送風機は軸流送風機に分類される。

解説動画

コメント