熱の移動方法にはいくつかの種類があり、試験ではそれぞれの特徴などが出題されます。

熱移動の三形態

熱は、高温から低温へと移動する性質があります。この移動には、伝導、対流、放射の3つの形態で起こります。

.png)

熱伝導

熱伝導(熱の伝導)とは、物質の内部で、原子や分子の熱運動の伝わりによって高温から低温へ熱が移動する現象です。

金属などの固体で起こる代表的な熱の伝わり方で、物質の移動を伴わずに熱が運ばれます。熱伝導のしやすさは「熱伝導率」で示され、この数値が高いほど熱が伝わりやすくなります。

例えば、金属スプーンの片端を火であぶると、もう一端が熱くなる現象が熱伝導です。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ熱を運んでいるのは金属などの物質です。

また、熱伝導率の逆数を熱抵抗率といい、熱の伝わりくさを表します。

熱伝導率の特徴

熱伝導率には以下のような特徴がありますのでこちらも覚えておきましょう。

- 同一材料でも内部に水分を多く含むほど熱伝導率は大きくなる。

- 同一材料でも一般に温度が高いほど熱伝導率は大きくなる。

- 同一材料でも密度が大きいほど熱伝導率は大きくなる。

- 同一材料でも空気を多く含むほど熱伝導率が小さくなる。(空気は断熱効果が高いため)

熱伝導率の大小関係

建築物の構造概論の分野で、素材ごとの熱伝導率の大小関係が問われますので、以下の順番を覚えておきましょう。

(高い)アルミニウム材>鋼材>コンクリート>板ガラス>木材>グラスウール>硬質ウレタンフォーム(低い)

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ熱伝導率が低い部材ほど断熱材に向いています。

対流

対流とは、気体や液体などの流体が温度差によって移動し、循環することで熱を伝える現象です。

熱せられた流体は膨張して密度が小さくなり浮力によって上へ移動し、冷たい流体がその場所に流れ込んでくる、という循環運動を繰り返すことで熱が運ばれます。

風呂を沸かす際の湯の循環や、エアコンによる空気の温度調節などが対流の例です。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ熱を運んでいるのは水や空気などの流体です。

放射

熱放射とは、物質が熱エネルギーを電磁波として放出する現象で、熱伝導や熱対流と異なり、物質を介さずに真空中でも熱を伝えることができます。

具体的には、物質を構成する原子や分子の熱運動によって電磁波(主に赤外線や可視光線)が発生し、この電磁波が他の物体に吸収されることで熱が伝わります。例としては、太陽光による暖かさ、電気ストーブの熱、白熱電球の光などが挙げられます。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ熱エネルギーは電磁波として放出されているため、個体、液体、気体などの物質を介さずに熱の移動が行われています。

ステファンボルツマンの法則

ステファン・ボルツマンの法則とは、物体表面から放射される単位面積当たりの放射熱流(エネルギー)は、絶対温度の4乗に比例するという法則です。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ試験では4乗の部分の数字が入れ替えて出題されることが多いです。

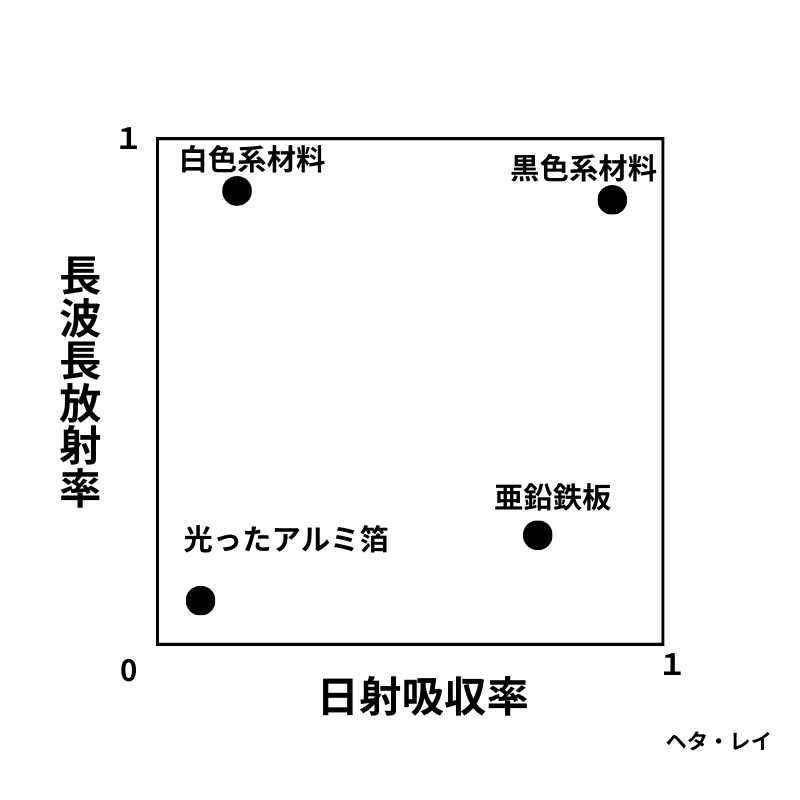

日射吸収率と長波長放射率

長波長放射率は、物質が熱放射として放出するエネルギーの強さを表す物理量で、日射吸収率は、物質が日射(太陽光)を吸収する強さを表す物理量です。物質の表面特性によってこれらの値は異なり、建築物の熱特性評価などで使われます。

試験では物質ごとの値を、文章や図を使って比較させる問題が出題されますので、どちらの形式でも答えられるようにしておきましょう。

| 材料名 | 放射率 (長波長放射率) | 日射吸収率 |

|---|---|---|

| 白色プラスター | 0.9 | 0.1 |

| 白色ペイント | 0.9 | 0.2 |

| 黒色ペイント | 0.9 | 0.9 |

| アスファルト | 0.9 | 0.9 |

| 木材(松板) | 0.6 | 0.9 |

| 新しい亜鉛鉄板 | 0.2 | 0.74 |

| 酸化した亜鉛鉄板 | 0.3 | 0.8 |

| 光ったアルミ箔 | 0.1 | 0.1 |

図を使った問題では、以下のような形式で出題されます。上記表の数値を覚えておけば答えられますので、頑張って暗記しましょう。(厳しければ白系材料と黒系材料とアルミ箔の特徴だけでも)

熱伝達

熱伝達とは、固体と気体、固体と液体のように、別々の物質間で熱がやり取りされる現象のことです。熱放射と対流によって行われ、その熱流量はそれぞれの熱流量の和となります。

一般的に、気体や液体の流速が速いほど、固体壁面が粗いほど熱伝達率は大きくなります。

熱伝達のしやすさは「熱伝達率」で示され、この数値が高いほど熱が伝わりやすいといえます。

また、熱伝達のしにくさを熱伝達抵抗(熱伝導抵抗)といい、熱伝達率の逆数で表すことができます。

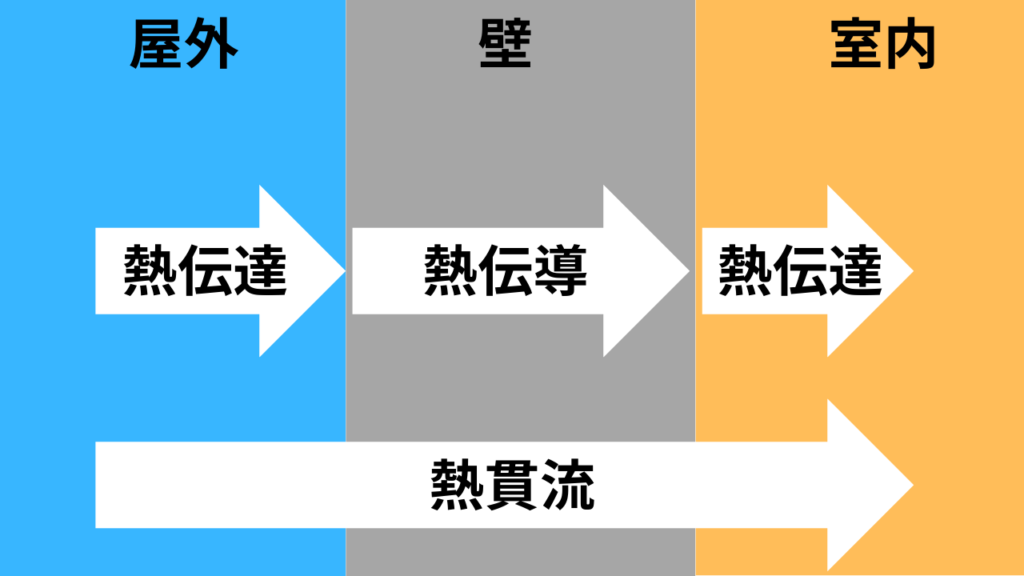

熱貫流

熱貫流とは、壁などを通して、室内外の空気間で熱が伝わる現象です。

以下の画像のように、屋外⇒壁の間は「熱伝達」、壁両端は「熱伝導」、壁⇒室内は「熱伝達」によって熱移動が行われ、これらの現象をまとめて「熱貫流」といいます。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイようは、熱貫流は熱伝達と熱伝導を合わせたものってことです。

なお、壁などの熱貫流による熱の伝わりやすさを熱還流率といいます。

また、熱貫流のしにくさを熱貫流抵抗といい、熱貫流率の逆数で表すことができます。

熱流量

熱流量とは、単位面積を単位時間あたりに移動する熱エネルギーの量のことで、以下の式で求めることが出来ます。

\(q = \frac{R}{θ}\)

- q:熱流量

- θ:壁の内外の温度差

- R:熱貫流抵抗

もしくは、以下の式でも求めることが出来ます。

\(q = \frac{Q}{S}\)

- q:熱流量

- Q:熱量

- S:面積

コメント