問題

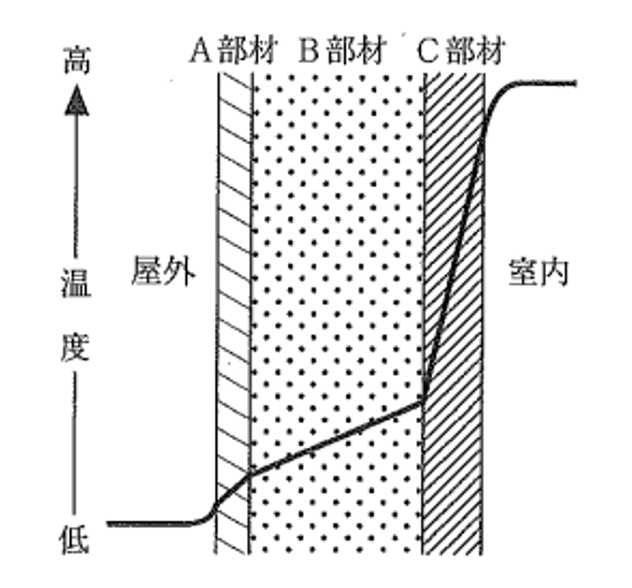

下の図は、厚さの異なるA、B、C部材で構成された建築物外壁における定常状態の内部温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

| 1. | A、B、C部材のなかで、最も熱伝導率が大きい部材はB部材である。 | ||

| 2. | 熱伝達率は、屋外側の方が室内側より大きい。 | ||

| 3. | B部材が主体構造体であるとすれば、この図は内断熱構造を示している。 | ||

| 4. | 壁表面近傍で空気温度が急激に変化する部分を境界層という。 | ||

| 5. | A、B、C部材のなかで、部材を流れる単位面積当たりの熱流量が最も大きいのはA部材である。 |

回答と解説動画

正解は(5)

1.A、B、C部材のなかで、最も熱伝導率が大きい部材はB部材である。

→ 正しいです。温度分布の傾きが緩やかな部材ほど熱伝導率が大きいです。図を見るとB部材の温度勾配が最も緩やかなので、B部材の熱伝導率が最大です。

2.熱伝達率は、屋外側の方が室内側より大きい。

→ 正しいです。熱伝達率とは、「壁(固体)表面と空気との間で熱がどれだけ移動しやすいか」を表す指標です。

屋外側は、風が吹いたり、空気がよく動いたりするため、壁表面の熱が素早く外気に伝わります。一方、室内側は空気の動きが比較的少なく、壁表面から室内空気への熱の移動はゆっくりです。このため、屋外側の熱伝達率は一般的に室内側より大きいとされています。

3.B部材が主体構造体であるとすれば、この図は内断熱構造を示している。

→ 正しいです。B部材が主体構造体とした場合、屋外側にあるA部材が断熱材になっていると外断熱、屋内にあるC部材が断熱材になっていると内断熱であるといえます。

ここで、A部材とC部材を比較した場合、C部材のほうが両端の温度差が激しいです。温度差が激しいということは、熱が伝わりにくい(断熱している)ということなので、屋内側にあるC部材が断熱材ということになります。つまり、この壁は内断熱構造ということです。

4.壁表面近傍で空気温度が急激に変化する部分を境界層という。

→ 正しいです。壁表面付近で温度が急激に変化する薄い空気の層を境界層と呼びます。

5.A、B、C部材のなかで、部材を流れる単位面積当たりの熱流量が最も大きいのはA部材である。

→ 不適当です。定常状態では、各部材を流れる熱流量(単位面積あたり)は等しくなります。どこか一部材だけ熱流量が大きいということはありません。

- 太さの違う3つのパイプ(A・B・C)を直列につないだ水道管があります

- 定常状態(一定流量の水が流れ続けている状態)では、どのパイプも同じ量の水が流れます

- パイプAで毎分1リットル流れていれば、パイプBもCも毎分1リットル流れます

- もしパイプBだけ多く流れたら、どこかに水がたまるか減るかして定常状態ではなくなります

解説動画

解説動画はまだありません